Eisige Welten - Naturwunder im Nordosten Kanadas

16.01.2025 • 20:15 - 21:00 Uhr

Natur + Reisen, Natur + Umwelt

Originaltitel

Quebec - Kanadas Winterwahnsinn

Produktionsland

D

Produktionsdatum

2024

Natur + Reisen, Natur + Umwelt

Eisige Welten - Naturwunder im Nordosten Kanadas

Die Winter in Kanadas Provinz Québec sind die längsten und kältesten in Nordamerika. Für diese Dokumentation über die extremen Winter in Kanada haben die Filmemacher bei den First Nations, das sind indigene Völker, in der Wildnis der Wälder und in den eisigen Weiten am Polarkreis gelebt. Von der dicht besiedelten Region um Montreal herum bis nach Puvirnituq am Polarkreis reicht die größte kanadische Provinz Québec. Französisch ist hier die wichtigste Amtssprache. Im Winter herrschen in Québec von November bis März Temperaturen zwischen minus 20 und minus 40 Grad und lassen den mächtigen Sankt-Lorenz-Strom zufrieren. Es ist Hauptsaison für die Kanumannschaft von Sophie Asselin. Zusammen mit 55 Teams tritt sie ab Anfang Februar immer wieder zu Eiskanu-Rennen an. Der Film begleitet sie beim harten Training und zum Turnier nach Québec-Ville. Nördlich der Provinz-Hauptstadt beginnt die Taiga. Sie ist Heimat von Wildtieren wie Karibus und Wölfen. Jean-Luc Kanapé ist Innu und gehört zur Cree Nation. Er versteht sich als Hüter der Karibus. Ihre ehemals riesigen Herden werden immer kleiner. Das liegt vor allem an den Menschen und nicht an den Wölfen. Um das zu beweisen, will er im tiefen Schnee den Leitwolf festsetzen und ihm einen Peilsender anlegen. Ein echter Québécois geht zum Volksfest der Kleinen Fische. Seit vielen Generationen ist es Tradition, mit der ganzen Familie in gemütlichen Hütten im Eis zu angeln. Sinken die Hütten ein, hilft Jacques: mit Traktor, Motorsäge und Schlitten wird ruckzuck ein neuer Hüttenplatz gezaubert. Im Norden Québecs wächst weder Baum noch Strauch. Im Winter sieht die Region Nunavut nach lebensfeindlicher Eiswüste aus. Doch es ist der Lebensraum der Innuit, die die karge Tundra das "Land, in dem es sich leben lässt" nennen. Ihre ehemals verstreuten Iglus sind längst wohlig warmen Häusern gewichen, die in Siedlungen wie Purvinituq oder Ivujivik zusammenstehen. Hierhin führen keine Straßen. Im Winter werden die Siedlungen aus der Luft versorgt. Melissa Hanley ist die erste Innuit-Pilotin ihrer Airline und eine dieser Eisflieger, die auch in der langen, stürmischen Polarnacht den Nachschub an Medikamenten und Lebensmitteln sicherstellt. Die Filmemacher Peter Moers und Edward Porembny haben für diese Dokumentation nicht nur die Überlebenstechniken des Karibuhüters kennengelernt und in der kalten Heimat der Eispilotin gelebt, sondern suchten in der Wildnis Québecs den verlorenen Schneepflug der Eisenbahngesellschaft und lernten in Montreal, warum es eine Million kanadische Dollars kostet, einen Zentimeter Schnee in der Metropole zu entfernen.

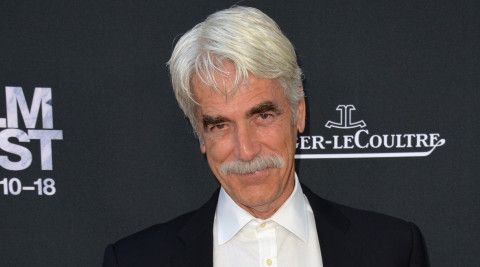

Top stars

Sam Elliott

Lesermeinung

Russell Crowe

Lesermeinung

Jens Atzorn

Lesermeinung

David Krumholtz

Lesermeinung

Karoline Schuch

Lesermeinung

Dorka Gryllus

Lesermeinung

Will Ferrell

Lesermeinung

Christian Simon Krogmann

Lesermeinung

Sissy Spacek

Lesermeinung

Petra Kleinert

Lesermeinung

Brenda Blethyn

Lesermeinung

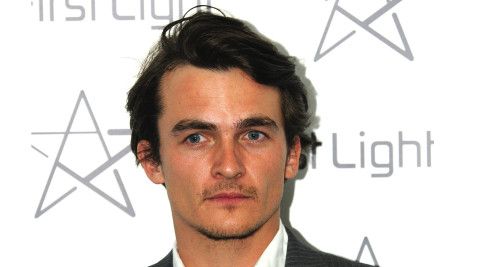

Rupert Friend

Lesermeinung